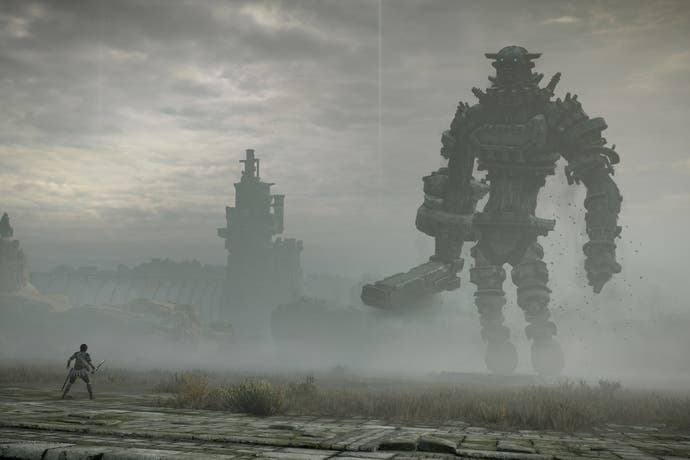

De Shadow of the Colossus a The Last Guardian

Perder el control.

El próximo 7 de febrero sale a la venta Shadow of the Colossus. No es algo que pueda decirse todos los días, y supongo que es parte del encanto que tiene todo esto de los remakes: inmersos como estamos en el culto al día uno este tipo de reediciones tienen algo de rito, de celebración, de personaje de teleserie hincando rodilla en tierra para renovar sus votos porque han sido doce años maravillosos. Es una nueva ocasión para emocionarse, una nueva fecha que esperar con fervor religioso y también, por qué no decirlo, una patata caliente importante en el plato del crítico: es muy difícil sentarse a escribir sobre un juego del que se ha escrito todo. Dejando los aburridos detalles técnicos de lado, y haciéndolo también con aquellos lo suficientemente afortunados como para llegar vírgenes a esta tercera cita, esto es especialmente cierto en el caso de Shadow of the Colossus. Queda muy poco por decir, muy poco por aportar, y a estas alturas reflexionar en voz alta sobre la inocencia de los colosos y el sentimiento de culpa suena a cliché gastado. Llueve sobre mojado, y entendido como una unidad, como una obra independiente, el segundo título del Team Ico no parece encerrar más lecciones; es un juego sobre el que se han escrito libros enteros, quiero decir. Pero Shadow of he Colossus no es solo eso. Shadow of The Colossus es parte de un plan, y si esta reedición encierra un valor en pleno 2018 es precisamente ese: el de aportar perspectiva.

El de cerrar un círculo, y servir como recordatorio de un conjunto de ideas, de conceptos, que se apuntaron antes de su llegada y volvieron a golpearnos una década larga después, encarnados en un animal de andar desgarbado y mirada perdida. No quiero hablar de evolución porque la trilogía no es un proceso, ni un conjunto de prototipos, ni un camino hacia ninguna parte: cada parte del puzle sigue conservando un significado, y cada escalón es imprescindible para formar la escalera. Creo que es más acertado hablar de capítulos, y puede que por el mismo motivo la ausencia de una línea temporal explícita que conecte sus mundos no impide que se sientan unidos. Aun así, también creo que segunda y tercera entrega se comunican de forma especial, y que jugada tras The Last Guardian la aventura de Wander reafirma ciertos mensajes y refuerza ciertos principios propios. Hay un discurso común, y la actitud de ambos juegos respecto al concepto de control es uno de sus pilares fundamentales.

Hablo del control en una doble vertiente: la de la interfaz entre juego y jugador y la del control como sinónimo de subordinación y sometimiento. Es la primera la herramienta principal de la que ambos juegos se sirven para establecer su postura ante la segunda, y por eso me gustaría poder entrar en este jardín escribiendo que el tiempo da y quita razones y que la polémica acerca del errático comportamiento de Agro es ahora solo un triste recuerdo. A la vista de la extremadamente polarizada acogida que tuvo la inteligencia artificial de Trico hace apenas un año creo que sería mentir, y de entre todo el aluvión de vestiduras rasgadas y puños amenazantes alzados al cielo me gustaría quedarme con un pequeño extracto del texto de Jim Sterling, en el que hablaba de un mal diseño y comparaba la soltura de Trico a la hora de obedecer órdenes con la de su propio perro, "que resulta que es gilipollas". Quizá el hecho de que consideremos frustrante que la capacidad de respuesta de un animal real no sea la de un reproductor de MP3 sea un síntoma de muchas cosas.

Porque el jugador, ese semidiós, ese trigger andante que desencadena explosiones a su paso y precipita los acontecimientos con su mera presencia, se ha educado en la creencia de ser el centro del mundo, y si en la realidad los animales son propiedades con más motivo deberían serlo dentro de lo virtual. Para algo ha pagado. Por eso el control de Agro es en cierto modo subversivo: como explicaba un fenomenal artículo de Keith Stuart para The Guardian, simplemente estamos acostumbrados a que al pulsar botones sucedan cosas. Inmediatamente, sin rechistar. Es una fantasía de control absoluto que se ve interrumpida ante la presencia de una entidad cuya agencia se interpone a la nuestra, un principio que The Last Guardian lleva a sus últimas consecuencias eliminando la conexión física, o en este caso las bridas y la silla de montar. A diferencia de Agro, Trico es un ser a todas luces independiente, no hay interfaz de control salvo unas intencionalmente difusas órdenes balbuceadas a voz en grito y aun así la desobediencia nos sorprende, nos genera el mismo tipo de frustración. Su comportamiento, su recelo y sus fugaces atisbos de independencia están ahí para construir una personalidad (algo, la mera existencia, que el videojuego ha negado siempre a esos simples recursos con patas), pero también para hablar de la nuestra. Para señalar con el dedo nuestras expectativas.

Jugada tras The Last Guardian la aventura de Wander reafirma ciertos mensajes y refuerza ciertos principios propios. Hay un discurso común, y la actitud de ambos juegos respecto al concepto de control es uno de sus pilares fundamentales.

Sin embargo es en ese comportamiento indómito donde radica la clave para establecer un vínculo significativo. Porque la empatía requiere a un tercero, y el propio lenguaje del videojuego establece que aquello que podemos controlar es de un modo u otro una prolongación de nosotros mismos. Un caballo que responde inmediatamente no es un caballo, es una herramienta, y la gorra de Mario podrá tener ojos pero jamás será un interlocutor válido mientras podamos lanzarla donde nos apetezca. Shadow of the Colossus y The Last Guardian establecen la figura del otro negándose a claudicar, a hacerle agachar la cabeza, y crean por el camino un tipo de vida que, como le corresponde y en otro delicioso giro de la ironía, escapa incluso al control de su mismo creador. En palabras del propio Ueda "queríamos retratar la relación entre Wander y la chica, pero tras el lanzamiento recibimos un montón de feedback de jugadores a los que había emocionado, y decían que la relación entre Wander y la yegua era la realmente importante". La respuesta emocional acaba definiendo el diseño, y The Last Guardian es por tanto una continuación natural, la consecuencia lógica de una mecánica que permite al personaje negarse a ser una mera comparsa. Ambos juegos, involuntariamente en el primer caso y de manera deliberada en el segundo, son ensayos sobre la responsabilidad, sobre el cariño, la culpa y el instinto de protección; entre la primera y la tercera persona, entre el yo y el yo, nos hablan de una segunda. Lo nunca visto.

Y aun así son juegos sobre el jugador, porque ese "yo" también tiene miga. Volviendo a Ueda, "El personaje principal es controlado por el jugador, así que el personaje principal eres tú, pero cada jugador es diferente [...] el personaje secundario ayuda a dar forma al principal. Así es como hacemos nuestros juegos". Agro y Trico son Agro y Trico, existen de manera individual, independiente, y solo así pueden conformar un espejo donde mirarse. Son actores dando la réplica, un papel que The Last Guardian potencia hasta el infinito aumentando la libertad: ante una negativa del animal el niño podría enfadarse, o dar vueltas desesperado buscando una solución, o insistir con vehemencia o parar un momento a acariciar a su amigo antes de volverlo a intentar. La ruptura del control nos define como personas, cuenta una historia de la que no siempre vamos a salir bien parados. Centrándonos en el papel del jugador, no es el único concepto sembrado en Shadow of the Colossus sobre el que The Last Guardian construye: en términos mecánicos la simbiosis en el primero suele reducirse a un medio de locomoción, pero Trico reclama prácticamente en su totalidad nuestra capacidad para interactuar con el mundo. Él levanta las puertas, él vence los abismos, él ejecuta los planes. Él es la fuerza bruta. El niño es la mente, la bestia es el cuerpo.

Es una dualidad que también afecta a los escenarios, el tercer gran pilar de todos los juegos del estudio y de nuevo un agente que viene a apuntalar la construcción de los dos primeros. The Last Guardian lleva esto a la práctica edificando todo su mundo a dos niveles, como un gigantesco prisma que cambia de significado según el ángulo en que se mire. Las grandes galerías y los pequeños pasadizos se suceden, coexisten, y lo que antes era una caída insalvable se convierte minutos después en un inofensivo escalón. Es una doble lectura que subraya constantemente la naturaleza del vínculo, que lo refuerza, y que solo es posible porque ambos personajes están hechos para permanecer juntos. Incluso es capaz de impulsar la narración misma: desde el mismo momento en que despertamos no hay un objetivo claro, solo escapar, y el entorno lo cuenta dejando siempre una salida abierta. La propia arquitectura de los niveles implica que el objetivo es la mutua supervivencia, es avanzar sin mirar atrás, es opresiva y liberadora a partes iguales; algo imposible en un juego enfocado a tomar la ofensiva. Así es Shadow of the Colossus, un juego en el que el nivel directamente es el otro. O más bien los otros, un conjunto de hasta dieciséis entidades independientes que llevan su resolución de no plegarse a los deseos del jugador hasta el punto de convertirse físicamente en la montaña que no puede escalar o el suelo que se derrumba bajo sus pies. Resulta difícil ser más literal.

The Last Guardian es un juego tajante, y una conclusión que coincide con la que apuntaba Shadow of the Colossus unos cuantos años atrás: no hay nada noble en la obediencia forzada, ni en doblegar la naturaleza a nuestra voluntad.

Quizá por eso Shadow of The Colossus transcurre en entornos tan amplios. Donde The Last Guardian es contenido y cerrado su antecesor es abierto hasta la obscenidad, y lo es porque no necesita guiarnos: sabemos exactamente hacia donde nos dirigimos. El resultado es la tan traída y llevada melancolía que transmite cabalgar a solas por el desierto, aunque regresar después de Trico produce un efecto curioso: sí, es cierto que nos sentimos solos, pero de alguna manera es un tipo de soledad manejable. Es una soledad a ratos liberadora, una postal de luces en el horizonte y viento en las crines que de cuando en cuando nos recompensa con calma; un vacío que, por lógica, debería pesar mucho más que el relativo cobijo que ofrece la fortaleza. No lo hace, porque en la fortaleza estamos realmente solos. Es un mundo vacío de verdad, un lugar en el que no nos acompañan ni los colosos ni las salamandras. La naturaleza nos pertenece a todos, pero cada muro y cada torre y cada grabado nos recuerdan que ese no es nuestro sitio. En The Last Guardian todo es contexto, todo es pasado, todo se siente ajeno y extraño, y ni los macabros seres que amenazan con agarrarnos ofrecen consuelo alguno: solo son cascarones vacíos. Sin jugar, o jugando, a establecer una línea temporal concreta Shadow of the Colossus es un mundo que aún sobrevive, y The Last Guardian uno que hace tiempo murió. Un mundo incomparablemente más pesimista en donde solo quedan el polvo y la esclavitud.

Porque hablábamos del control como sometimiento, y aunque por fortuna ambas obras admiten una y mil interpretaciones es complicado no ver un discurso aquí: por todo lo dicho hasta ahora, y porque el propio argumento de The Last Guardian lo explicita de una manera que no podría revelar sin aguarle la fiesta a nadie. Baste decir que es un juego sobre cadenas, físicas y de cualquier otro tipo, y uno que, como hiciera Ico en su día, no comienza en una prisión por casualidad. También es un juego tajante, y una conclusión que coincide con la que apuntaba Shadow of the Colossus unos cuantos años atrás: no hay nada noble en la obediencia forzada, ni en doblegar la naturaleza a nuestra voluntad. No podemos controlarlo todo. Solo aquel que es libre puede actuar movido por el amor.