Análisis de Forza Motorsport 7

Llueve sobre mojado.

Mi primer contacto con Forza Motorsport 7 tuvo lugar en Los Ángeles, en un circuito de Nürburgring imaginario desplegado en una carísima pantalla alimentada por el flamante prototipo de Xbox One X que descansaba a sus pies, y fue una experiencia transformadora. Era temprano, había dormido poco, el manojo de neuronas encargadas de manejar el stress trabajaban a toda máquina y he de reconocer que me costaba dejar de mirar el reloj y concentrarme en aquellos bólidos: había interés (y cierto morbo, por descontado) en comprobar cómo se portaba la máquina con una exclusiva hecha a medida, de la casa, pero en el fondo solo quería que aquello terminara pronto para tachar un nombre en la lista, porque el E3 es como es y servidor tiende a perder los papeles con facilidad. Entonces me golpeó.

Comenzó despacio, o todo lo despacio que puede moverse un Nissan GTR quemando rueda mientras brega con el resto de competidores por los primeros puestos del pelotón, cuando cada curva todavía es la guerra y solo algunas nubes dispersas comienzan a dejar ver una siniestra panza gris en la lejanía. Embutido en aquellos cascos enormes todo sonaba marciano, incluso demasiado real, y el rugido de los motores casi conseguía enmascarar las primeras gotas de lluvia. Al principio era una lluvia fina, uno de esos calabobos de los que nos gusta bromear en el norte; apenas un murmullo monocorde buscando hacerse un hueco en la mezcla mientras los competidores hacían lo propio y la chapa chirriaba contra la chapa. Una ligera bruma comenzó a levantarse, y las nubes, ya desatadas, se abrieron el vientre y descargaron sobre el trazado sin el menor atisbo de piedad. Aquella cortina fina y amable fue cediendo terreno, y las gotas más gordas repicaban constantemente con un sonido sordo que parecía querer marcar el ritmo del fin del mundo. Cambié a la vista interior, supongo que para sentirme seguro, y el sonido cambió conmigo. Afuera se formaron charcos, nubarrones, relámpagos. Adentro yo ya no era un corredor, ni siquiera un tipo muy ocupado con un pad en las manos. Era un niño pequeño, uno que se aferraba fuerte al cinturón del asiento trasero mientras la tormenta se desataba y sus padres discutían camino de Santander. A la salida era un creyente.

Huelga decir que me salí de la pista un montón de veces, porque las tormentas perfectas obran diabluras sobre el agarre y porque ante semejante despliegue técnico y sensorial cuesta estar a lo que celebras. En el calor del momento recuerdo haber dicho o escrito o gritado a pleno pulmón por la calle que aquella carrera era la mayor salvajada audiovisual que yo había visto en el medio, y no me arrepiento ni un poco: con una consola de 500 euros, unos auriculares de 200 y un televisor que triplique el montante total Forza 7 es así de impresionante, una punta de lanza y un producto de lujo que puede permitirse serlo porque busca retratar exactamente eso: gasolina, coches caros, elitismo, velocidad. El asunto es que en Forza 7 hay superdeportivos, están el Nissan GTR y el Porsche Spyder y ese bendito Camaro del 69 que lleva las tripas por fuera y ruge como el martillo de Thor, pero también puedes conducir un Honda Civic. Y no es lo mismo. No es lo mismo conducir en Eleanor (sí, también está) que en un utilitario, ni hacerlo en seco o sobre mojado, ni jugar con cascos o dejarlos sobre la mesa. No es lo mismo Xbox One X que Xbox One.

Jugando en casa me he salido bastante menos, y creo que no está especialmente relacionado con mi pericia al volante. Algo de eso hay, porque Forza 7, como sus hermanos, sigue siendo un prodigio de escalabilidad y un hogar calentito para neófitos y fans entregados; cuesta poco encontrar un punto dulce entre los sliders que regulan todas las asistencias, y menos aún desestimarlo a las pocas horas porque sientes que puedes dar más de ti. Además de los créditos que permiten ir ampliando el garaje el amor propio y la vergüenza torera siguen siendo las dos principales divisas que maneja la franquicia en su trato con el jugador (puede que más que nunca, como veremos después), y Forza 7, como poco, continúa siendo un juego al que apetece saber jugar. De alguna manera hay que devolver el favor, porque en sus mejores momentos el juego se siente así, como el proyecto megalómano de cuatro chalados que podrían hacer mucho menos pero no pueden evitar seguir arrojando coches, circuitos y modalidades contra la pantalla. De los primeros hay 700, y el mayor triunfo de su modelo de conducción continúa siendo saber hacerlos sentir diferentes: todos comparten ciertos códigos comunes, como esa particular manera de entender el agarre y un tratamiento de las condiciones del propio trazado (especialmente en mojado) que saca petróleo de la vibración de ambos gatillos y establece una comunicación constante con nuestro cerebro, pero pocos juegos de conducción dotan de este carisma a sus principales protagonistas.

El número de variables en juego es abrumador, y unido a la meteorología dinámica conforma un sistema estratégico y visceral, uno que implica pensar rápido y saber adaptarse en cada momento de la carrera.

Desbloquear un nuevo vehículo es emocionante porque hay un juego nuevo detrás, uno endiabladamente divertido en el caso de los monoplazas clásicos o profundamente desesperante en el de ese Ford F150 que me costó un dineral que jamás volverá. El número de variables en juego es abrumador, y unido a la meteorología dinámica (solo presente en algunos circuitos, por desgracia) conforma un sistema estratégico y visceral, uno que implica pensar rápido y saber adaptarse en cada momento de la carrera. El precio a pagar llega pronto, y es el de una consola base que claramente da muestras de haber llegado a su tope: a Forza se le ha quedado pequeña la Xbox de infantería, y a cambio de esos charcos y esas tormentas vemos concesiones aquí y allá, en el césped que rodea las carreteras, en la carga poligonal de algunos elementos de atrezo y en una iluminación ligeramente más plana que en anteriores entregas que aun así no llega a abrazar esa gris naturalidad de su competencia directa. Me he estrellado menos, como decía, porque he pasado menos tiempo con la boca abierta, y en ese sentido volver a la versión 1080 de Forza se parece un poco a recuperar el iPhone 4 del fondo de algún cajón: sigue sirviendo para llamar a tu madre, pero se hace pelín cuesta arriba cuando ya has podido ver el futuro.

Puede que no tardemos en querer hacerlo, porque Forza 7 es uno de esos juegos empeñados en hacerte sentir orgulloso aunque sea a fuerza de llenar cada rincón imaginable de barritas que indiquen lo mucho que has progresado. Así funciona su modo carrera, una Forza Driver's Cup dividida en seis grandes campeonatos que a su vez engloban un número variable de torneos oficiales y un pequeño puñado de pruebas con objetivos más desenfadados: tanto unas como otras son siempre temáticas, y claramente enfocadas a recorrer toda la horquilla de posibles interpretaciones del deporte de las cuatro ruedas. Hay carreras urbanas con coches de rally, competiciones con camiones en circuitos cerrados y sí, también podemos participar en rondas de resistencia a 24 vueltas, tomar la autopista para adelantar a la mayor cantidad posible de ciudadanos de camino al trabajo o echar una partida a los bolos. Hay grandes ideas y auténticas frivolidades, pero la clave es que siempre estamos progresando: lo hacemos al vencer en uno de estos torneos, lo hacemos al desbloquear un nuevo campeonato, lo hacemos al tirar de talonario para ampliar el garaje y sobre todo lo hacemos al comprar cajas. Con la iglesia hemos topado.

La agresividad en los primeros tramos de la salida es casi comparable a la de sus contrapartidas de carne y hueso, su comportamiento es propenso a ese tipo de errores que acabas pagando tú, y finalmente no queda otra que unirse al enemigo y participar a regañadientes de ese festival de codazos y maniobras irresponsables.

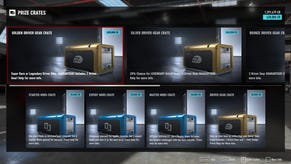

Un simple vistazo al menú que gobierna estos cofres debería ser suficiente para empezar a plantearse cosas. Como en una especie de Ultimate Team desmelenado, estos pequeños instrumentos del maligno reclaman para sí una sección completa del menú de inicio, y lo que encontramos en su interior se parece mucho a Las Vegas. Hay cajas de la suerte, cajas misteriosas, cajas premier, cajas combinadas y cajas combinadas de élite, todas ellas repletas de coches, de monos guapos para el drivatar y evidentemente de cartas, porque esta película ya la hemos visto todos. Son los mods, pequeños power ups consumibles que pueden aumentar la rentabilidad de cada carrera en base a una serie de condicionantes establecidos (clavar las curvas, utilizar o no el ABS, equiparlas y echarse a dormir) y que vienen a cercenar de raíz cualquier posible acicate que la serie pudiera ofrecer a los jugadores con ganas de esforzarse un poquito más. Por eso hablaba antes del amor propio: ahora reducir las asistencias y apostar por un modelo de conducción más realista no tiene absolutamente ningún efecto sobre la recompensa a recibir al final de la carrera porque de alguna manera había que convertir el circuito de Rio en una partida de Magic, y Forza ha pasado a ser un juego basado en un estricto código de honor. Puedes abusar del rebobinado sin complejos, pero esperamos que no lo hagas. Hay que dar ejemplo a los críos.

No es la primera vez que Microsoft nos la juega con naipes y coches (los vehículos en el multi de Halo 5, siempre en el recuerdo), pero en esta ocasión duele un poquito más porque a Forza se le presupone cierta seriedad y porque aquí el honor no aparece por ningún sitio. Hasta cierto punto es algo comprensible en el multijugador, una versión apócrifa de Mad Max: Fury Road que observa impotente como todas sus buenas intenciones y sus desafíos temáticos se ahogan bajo el peso de miles de maleducados. El género humano es lo que tiene, y quizá las ligas corran mejor suerte, pero por el momento jugar online es una jungla de metales torcidos y colisiones intencionales en la que abrirse paso a hostias en el primer par de curvas es lo único que separa a vencidos y vencedores. Turn 10 hace lo que puede, o eso me gustaría pensar: hay algún que otro intento timorato de calmar las cosas en la forma de coches que se disuelven en el aire al quedar completamente cruzados sobre la pista, pero un caos semejante pide a gritos mano dura, y tras un par de tardes en las trincheras el sistema de clasificaciones basado en la deportividad con el que juguetea Gran Turismo Sport empieza a parecer un regalo el cielo. Fuera de este Destruction Derby forzoso, sin embargo, las cosas son más preocupantes, porque esa mala baba y ese desinterés por competir como seres civilizados se ha transmitido a una IA y a unos drivatares que ahora son tan humanos como para colarse sin pagar en el metro. La agresividad en los primeros tramos de la salida es casi comparable a la de sus contrapartidas de carne y hueso, su comportamiento es propenso a ese tipo de errores que acabas pagando tú, y finalmente no queda otra que unirse al enemigo y participar a regañadientes de ese festival de codazos y maniobras irresponsables si no quieres quedar relegado al vagón de cola. Así, la mayor parte de las carreras acaban insistiendo en un bucle con solo un par de salidas posibles, la que comienza y termina con tu vehículo en una posición competitiva y la que lo relega a partirse la cara con un montón de maníacos en séptima posición sin tiempo material de alcanzar a los más pícaros en la salida. Al menos hay un remedio, porque vuelve la opción de incrementar la duración de las pruebas y repartidas en el tiempo las zancadillas duelen un poco menos.

Forza se sigue ganando el suficiente respeto sobre el asfalto como para poder permitirse cierto tipo de lujos, por ejemplo el de ser imperfecto. O siendo más precisos, perfectamente imperfecto. Como la tormenta.

Este comportamiento es conflictivo porque la conducta antideportiva molesta, pero sobre todo porque arrebata a Forza un pedazo importante de su personalidad. Diría incluso que de su relevancia, porque hace bien poco que recibimos un Horizon fenomenal y si esta franquicia madre tiene una razón de ser debería encontrarse en ese subtítulo que nos habla del deporte del motor y de algo que tiene poco que ver con la algarabía y el cachondeo. Forza debería ser vibrante, agresivo y puntero en lo tecnológico, por descontado, pero sobre todo debería ser elegante. Elegante como un Aston Martin dando vueltas en un garaje, o como ese tipo que te ameniza la carga de alguno de sus circuitos recitando una carta de amor a una de sus curvas favoritas. Puede que haya quien piense que hay cierta elegancia en la figura del croupier repartiendo cartas, pero cuando las fichas de colores se cambian por dinero real (con esto ya contamos, por desgracia) todo empieza a parecerse más a esas partidas de póker en las que se fuma compulsivamente y la banca pone los pies encima de la mesa. Es un detalle feísimo y resulta tentador romper la baraja, pero Forza se sigue ganando el suficiente respeto sobre el asfalto como para poder permitirse cierto tipo de lujos, por ejemplo el de ser imperfecto. O siendo más precisos, perfectamente imperfecto. Como la tormenta.