Mi infancia perdida con Daley Thompson

La historia se repite.

Otro día, otro periódico generalista publicando un artículo atacando a los videojuegos. Recientemente, la columnista del Telegraph Celia Walden escribió un texto en el que se quejaba de la Fornite World Cup. Sin conocimientos, ni mucho menos pruebas, cerraba el primer párrafo con las palabras "no puedo envidiar a Jaden Ashman por su victoria. Porque estoy convencida de que videojuegos como Fortnite serán responsables de muchas infancias perdidas". Es como si los chavales de hoy en día hubiesen empezado a obsesionarse ahora por los juegos multijugador. Pero evidentemente no es así.

Durante los largos y calurosos veranos de mediados de los ochenta yo era un chaval con un terrible peinado y una buena colección de videojuegos para el Commodore 64. No quería ir con los chicos populares al parque a jugar a fútbol y a fumar cigarrillos a escondidas, y realmente ellos tampoco me querían allí. Desde los doce hasta los dieciséis años yo flipaba con Madonna, Sigourney Weaver o Jeff Minter, y supongo que eso les resultaba extraño.

Me fascinaba el deporte - sus reglas, la rivalidad y la colección de ropa de Ivan Lendl de Adidas - pero no quería practicarlo. Afortunadamente, tenía los juegos de ordenador y un puñado de amigos. Cuando se celebraba Wimbledon nos vestíamos con ropa blanca de tenis (no estoy de coña) y jugábamos a Match Point en el Spectrum. Sí, la animación era errática y los recogepelotas parecían caricaturas racistas de un corto de dibujos animados de los años treinta, pero el juego era rápido y divertido. Si nos turnábamos y llevábamos cuenta del resultado, podíamos completar un torneo antes de que en la tele pusiesen un nuevo episodio del Coche Fantástico.

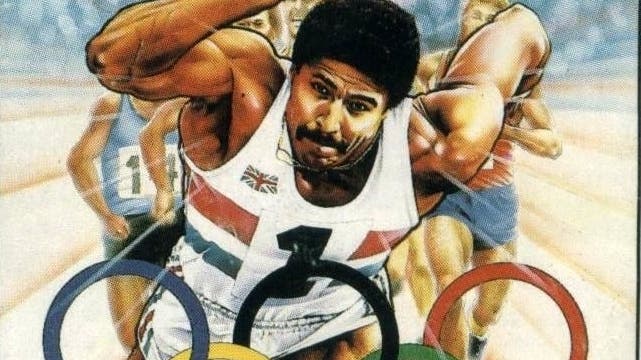

En 1984 llegaron los machaca joysticks. Daley Thompson's Decathlon era el título más popular, con su enfoque en favor de la autenticidad y sus vallas publicitarias de marcas que reconocíamos de las tiendas de la ciudad. Dos jugadores competían en eventos como salto de longitud, lanzamiento de disco o los cien metros lisos, sentados juntos mientras movían frenéticamente el joystick, en algo que parecía una extraña ceremonia de iniciación de la escuela pública.

Pero los jugadores más serios optaban por Activision Decathlon, un título que tenía a Carl Lewis en su portada y que permitía jugar a cuatro jugadores. Al final del verano nuestras habitaciones estaban plagadas de trozos rotos de una docena de joysticks QuickShot II, una estampa que parecía sacada de una guerra. Fue el Decathlon de Activision el que me enseñó la técnica y la estrategia del atletismo, del cual desgraciadamente tenía poca práctica después de que me lo prohibiesen en el colegio por tirar una y otra vez la jabalina a mis compañeros mientras recogían las suyas del campo.

Pero los días más maravillosos de aquellos veranos son los que pasé con los fantásticos juegos deportivos de Epyx. Summer Games, Winder Games y los excéntricos World Games y California Games fueron en culmen de la experiencia multijugador en aquella época. Estos juegos añadieron nuevos esquemas de control, añadiendo rotaciones del joystick y movimientos sincronizados para simular deportes como el ciclismo o la equitación, y despertaron el interés de muchos chavales por otros como la escalada o el sumo. Os juro que esos videojuegos me enseñaron más sobre las costumbres y obsesiones de otros países que más de un centenar de clases de estudios sociales - especialmente porque siempre nos saltábamos las clases de estudios sociales. Todo el mundo se las saltaba. Incluso el profesor.

¿Qué os intento decir? Es simple. La idea de que los chavales no salen al exterior y en vez de eso se quedan en casa jugando con videojuegos, hablando de videojuegos e imitando lo que hacen en los videojuegos no es algo nuevo. No lo ha inventado Fornite. Es algo que ya estaba ahí en los ochenta. Y, lo más importante, no perdimos nuestra infancia por ello. Crecimos bien. Guardo un gran recuerdo de aquellos días: merendar con mi grupo de amigos mientras nos explicábamos anécdotas de nuestras partidas, cerrar las cortinas para que el reflejo del sol no nos afectase en la partida a Triple Jump, ponernos todos de pie y saludarnos durante las ceremonias de entrega de medallas en Summer Games, comparar y compartir nuestros trucos para reparar los joysticks. No fue un tiempo perdido, simplemente fue tiempo. Fue otro tiempo más de nuestra infancia.

En 1987 me mudé a Hemel Hempstead, un barrio más pobre y duro que mi antiguo hogar en Cheadle Hulme. Allí empecé a socializar lejos del teclado y la pantalla con gente que había crecido de forma muy distinta a mi. Y fue allí donde descubrí que la verdadera causa de una infancia perdida reside en otras cosas: en la pobreza y en el miedo. Yo, en cambio, tenía bonitos recuerdos de pantallas de carga, patatas fritas y ropa Nike. Si no me di cuenta entonces, me doy cuenta ahora, muchos años después: yo no tuve una infancia perdida por los videojuegos, mi infancia fue bendecida por ellos.

Traducción por Josep Maria Sempere.