Pequeñas revoluciones

Juegos raros, juegos necesarios.

Son frecuentes las voces que aluden al estancamiento del medio, a crisis creativas o, los más derrotistas, a un declive del sector. Los nostálgicos de la EGB gritan a las nubes porque lo de ahora no es como lo de antes. Evidente y afortunadamente, lo de ahora no puede ser como lo de antes. Ni debe serlo. Sin embargo, los videojuegos están atravesando un momento interesantísimo precisamente por estar abiertos a nuevas ideas, nuevos usos (como los terapéuticos o didácticos), nuevas plataformas no tradicionales, nuevo público, y bajo la influencia de nuevos enfoques críticos y analíticos que actúan como retroalimentación.

Una de las tendencias del mainstream que más ha influido en el diseño, aprobación y producción de videojuegos en la historia reciente del medio ha sido ese excesivo apego por la demostración de poderío gráfico, como si los videojuegos fueran una suerte de demos técnicas ampliadas con la intención de sacar brillo a las capacidades del hardware. Por supuesto, existen en el mercado muchísimos videojuegos en los que este exhibicionismo del músculo gráfico es necesario, y está justificado desde la naturaleza misma de la propuesta que defienden. Imagínense un GTA que deje de lado el lucimiento técnico. O un Forza Motorsport haciendo lo propio. En estos casos la profundidad de la mecánica se apoya en la superdotación visual para adquirir pleno sentido. Sería un suicidio plantar todo un puñado de misiones que requieren largos trayectos contemplativos en coche si el paisaje es feo o pobre, o desarrollar un juego de velocidad, simulación y culto al motor sobre cuatro ruedas sin recrearse en los detalles. Pero en otros muchos casos este exhibicionismo se ha enarbolado como principal atractivo y reclamo, en detrimento de los logros mecánicos e interactivos, hasta el punto de que a un juego mediocre o malo con buenos gráficos se le han perdonado carencias importantes, mientras que se han masacrado videojuegos con ideas geniales pero con un acabado visual no tan genial.

Lejos de ponerme yo también a gritar a las nubes, comprendo que es una cuestión de Zeitgeist, una cuestión de conceder a lo gráfico la importancia que le corresponde en la era de la comunicación visual, la de internet como generador de contenidos, la de gifs que expresan ideas o sensaciones de forma más directa y precisa que cualquier emisión verbal elaborada, la de los videotutoriales de media hora que explican cosas que pueden relatarse por escrito en un simple párrafo. Todo esto responde a la inmediatez (y a una ligera vagancia, también hay que decirlo) que nos exige todo en el medio (casi del todo digitalizado) en el que vivimos actualmente, pero esa inmediatez a menudo es incapaz de dejar poso, de perdurar, de trascender. Por supuesto, las generalidades existen para albergar excepciones; preciosas excepciones que persiguen una idea, que la trabajan y nos la ofrecen a menudo con espíritu suicida.

Deadly Premonition es un buen ejemplo de esto, de la lealtad de un pequeño estudio de desarrollo japonés por una idea en detrimento de la tendencia imperante. El juego de SWERY (Hidetaka Suehiro) apareció en un momento especialmente crítico de esa competición musculoca como indicativo absoluto de calidad en términos de videojuego, y lo hizo pasándose todo eso por el forro del arco del triunfo del cartel que indicaba la entrada a Greenvale, en esa plomiza carretera de pinos difusos que recorrimos por primera vez hace ya cinco años.

Los videojuegos están atravesando un momento interesantísimo precisamente por estar abiertos a nuevas ideas, nuevos usos (como los terapéuticos o didácticos), nuevas plataformas no tradicionales y a un nuevo público.

Deadly Premonition fue un juego feo. De hecho, fue tan feo, tan tosco y tan pobre gráficamente que hoy día me atrevo a afirmar que quiso serlo de forma deliberada. Y, precisamente, de esa fealdad emanaba uno de sus principales encantos a primera vista, antes de que nos adentráramos en las raíces putrefactas de la trama a lomos de una mecánica absorbente y enfermiza. Deadly Premonition es uno de los juegos más bellos que he jugado, y lo es por la honestidad de su planteamiento, por el valor de atreverse a abordar la fealdad también (y sobre todo) a nivel temático e ideológico, y hacer de ella algo profundamente conmovedor sin renunciar a un espíritu radicalmente punki.

Estampas tan potentes como la del perro demoníaco gigante que acecha por la carretera en plena noche. Los repugnantes monstruos repetidos hasta la náusea en pasillos que parecen siempre el mismo se asemejan más a mis pesadillas recurrentes que las que se afanan en recrear los blockbusters de terror. El horror aferrado a la pátina del costumbrismo adquiría tonalidades más terribles si cabe. La explotación de la mecánica voyeur articula un puzle cuyas piezas son todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Y además, se arroja un enfoque positivo sobre la enfermedad mental grave (y otras desviaciones de lo normativo como la transexualidad) en oposición a la psicopatía, porque todavía hay quien confunde unas cosas con otras, Zach. Pero, al final de ese desquiciado trayecto, Deadly Premonition fue un juego sobre la empatía, y no muchos pueden decir lo mismo.

Otra tendencia del mainstream muy profusa ha sido la sobreexplicación. No me refiero a los tutoriales excesivos, sino a la sobreexplicación que es inherente al propio devenir del juego, a la aventura que nos cuentan mientras jugamos esa aventura, que en muchas ocasiones es más un foco de disonancia entre lo que se ve/lee/escucha y lo que se juega, que un recurso que enriquezca la experiencia. Un ejemplo muy frecuente de esta disonancia es la típica cinemática en la que dos personajes se detienen a charlar tranquilamente, inmediatamente después de haber sobrevivido a un ejército armado hasta los dientes en pleno escenario de guerra, o de haber dejado atrás una horda de mortíferas criaturas de las que se han zafado usando el sigilo y la ocultación. Y lo mejor de todo, esas cinemáticas rompen, con esa pausa diseñada involuntariamente para sacarte de contexto, la narrativa del juego para contarte algo que probablemente no te interesa lo más mínimo.

En muchos casos el exhibicionismo de poderío gráfico se ha enarbolado como principal atractivo y reclamo, en detrimento de los logros mecánicos e interactivos.

Jenova Chen, el principal responsable del estudio Thatgamecompany, afirmó que su intención como desarrollador de videojuegos era respetar, estimular e inspirar al jugador. Sus juegos tienen en común esa fusión total de la mecánica con la inquietud estética y la transmisión de sensaciones. Si alguien nos pregunta de qué va Flower, o Journey, cualquier respuesta que podamos dar sonará ridícula. No son juegos que podamos contar, como podemos contar un Assassin's Creed, son juegos que debemos jugar para entender qué son. Y son ejemplos de la reducción narrativa al mínimo común denominador del medio: la interacción como medio de expresión y comunicación frente a la sobreexplicación y la mezcla torpe de discursos.

La primera trascendencia de Journey consiste en no decir nada. En cualquier proceso de aprendizaje, si todo te lo marcan, todo te lo guían, y se te proporciona ayuda hasta para lo que no la necesitas, no aprendes nada, no interiorizas nada, no haces nada tuyo. La carta de presentación de Journey era justo lo contrario: una invitación al descubrimiento, al aprendizaje no encauzado, pero también la reivindicación del estetismo puro como forma válida y poderosísima de comunicar. Jugar no es solo planificar estrategias, abatir enemigos o encadenar depuradas combinaciones de movimientos. Jugar es recreo y placidez. Jugar es esparcimiento, viaje, introspección y conocimiento. También lo era cuando jugábamos con muñecos y cochecitos, cuando construíamos historias solo cimentadas a base de tablones de madera, cajas de cartón, chapas o bolsas vacías. No había nadie que nos guiara en nuestra aventura, porque era nuestra. Y era la mejor, la más emocionante. Journey apela parcialmente a esa noción de aventura recreativa y secreta, pero además proporciona al jugador adulto (eso en lo que nos hemos convertido) una herramienta básica para redescubrir lo fascinante que puede ser un viaje sin mayor objetivo que el propio viaje: la belleza estética, la contemplación, y un simbolismo complejo, casi espiritual. Quizá lo único en lo que un niño todavía no puede reparar.

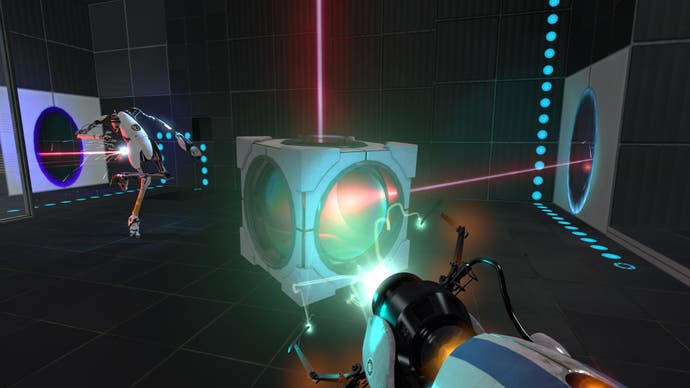

Narbacular Drop fue el proyecto final de carrera de la entonces desarrolladora en ciernes Kim Swift y sus compañeros, cuando estudiaban en DigiPen. Poco después de finalizar sus estudios, y de mostrar su juego en ferias, tanto ella como sus compañeros empezaron a trabajar en Valve y su proyecto estudiantil acabó convirtiéndose en Portal, uno de los videojuegos más importantes de la historia reciente del medio.

En cualquier proceso de aprendizaje, si todo te lo marcan, todo te lo guían, y se te proporciona ayuda hasta para lo que no la necesitas, no aprendes nada, no interiorizas nada, no haces nada tuyo.

Portal, a grandes rasgos, se parece bastante poco a Narbacular Drop, al menos a simple vista, pero el juego de Valve conservó la inusual lectura de los espacios que proporcionaban los portales del juego original. De entre sus numerosas virtudes, a Portal se le suele alabar el brillante diseño de niveles, la inteligencia de sus puzles, y su estilo narrativo deductivo e indirecto (ya sea en la lectura del entorno para encontrar la solución a los puzles, o la narrativa relativa a la trama subyacente). Pero la verdadera revolución de Portal se concreta en un elemento más pequeño, más abstracto quizá, si desmenuzamos su esqueleto mecánico. Ese elemento es la particular lectura e interpretación que hace del espacio.

Una constante en los videojuegos es la continuidad espacial del escenario de juego. Partir de un punto A y llegar a un punto B, ya sea desplazándose por una superficie, saltando sobre ella, o volando por el aire, independientemente de lo que tengamos que hacer durante el trayecto (disparar, huir, resolver puzles o escondernos). Portal permite leer los espacios de forma no lineal, porque nuestra manera de avanzar por ellos, de recorrerlos, no tiene una continuidad normal de acuerdo a nuestras leyes físicas. El juego hizo posible, gracias a los portales, ir del punto A al punto B sin necesidad de transitar el camino, y este recurso supone la síntesis pura de mecánica y transcurso, de acción y devenir. El germen de esta feliz anomalía es, probablemente, Pac-Man; ese vértigo, ese salto al vacío sobre la lógica espacial cuando salíamos por un lateral de la pantalla para aparecer en el lado opuesto de la misma. Ese espacio que no se ve, que comunica un lugar con otro, y que existe y es trabajado por algunos. Ahí donde interviene el talento creativo.

Pero la creatividad y el talento no sólo viven de manipular los espacios vacíos, aquellos que no son utilizados. A veces basta con fragmentar las piezas de lo que se suele dar entero, pautado y ordenado, y desordenarlas, como en el caso de Her Story.

Los juegos de ahora no pueden ser como los de antes. Ni deben serlo.

Sería un poco injusto citar a Her Story en un artículo sobre pequeñas revoluciones y omitir a Papers Please, posiblemente su referente más evidente, pero lo que nos cuenta y a lo que nos conduce el juego de Sam Barlow es más subversivo si cabe que el juego de Lucas Pope. Her Story es un título necesario, y lo es en el momento en que aúna veredictos tan dispares como «esto no es un videojuego» y «videojuego de narrativa revolucionaria». Quizá el conflicto, para empezar, radica en la noción misma de videojuego. Un videojuego puede ser mejor o peor por los motivos que cada uno convenga, pero en el momento en que precisa de la intervención física (que no interpretativa) del jugador para que la obra sea completa es un videojuego, independientemente del menor o mayor grado de esa interacción. En este caso la interacción no es, ni de lejos, mínima, es simplemente atípica, pero es fundamental para que Her Story pueda ser, puesto que es una obra fragmentada desde su inicio, incompleta. No así su mensaje.

Uno de los elementos de este juego atípico que más fascinación ejerce es, precisamente, su naturaleza conclusa pero desordenada. En otros juegos tenemos un principio y un final definidos donde el principio marca un inicio de las cosas, y el final es la terminación de la aventura. El juego te va contando cosas de manera más o menos lineal, pero solo acaba cuando tú lo acabas. Her Story está acabado cuando empiezas a jugar con él. De hecho, lleva veinte años acabado. Y de nuevo el Zeitgeist emerge cristalino aunque aplicado de manera poco convencional: si sabes usar Google, sabes jugar a Her Story. Esta forma de jugar, a la que algunos llamarían casualización radical de una mecánica, se presenta en la esfera más marginal y específica de la industria. Un ejemplo precioso de lo cerca que a veces se encuentran los extremos opuestos. Un ejemplo, también, de la riqueza expresiva que surge de la simple reorganización de los elementos tradicionalmente dados.