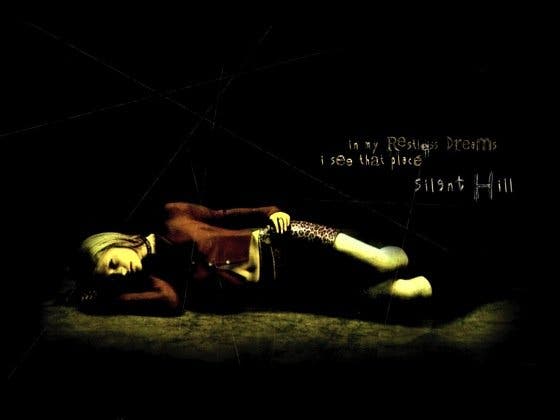

Silent Hill 2

Mentes rotas.

Aquel año el otoño fue especialmente duro. Cuando el coche se detuvo frente al restaurante apenas eran las cinco de la tarde, pero ya había comenzado a oscurecer y la tormenta arreciaba con fuerza.

Un brillante relámpago rasgó el cielo y del interior del vehículo descendió con rapidez un hombre todavía joven. Pese a subir corriendo las escaleras, cuando alcanzó el porche que cobijaba la entrada se encontraba calado hasta los huesos.

A través del cristal divisó el interior del local. Todas las mesas se encontraban vacías y parecía reinar la quietud más absoluta. Tras la barra una anciana secaba con delicadeza unos vasos. Puesto que el letrero colgado en la puerta anunciaba: "Abierto", entró.

- ¡Por el amor de Dios! -exclamó la anciana-. Está usted empapado. Sin duda debe tener un buen motivo para salir a la carretera con este tiempo.

- Mis motivos no son asunto suyo, señora -respondió el recién llegado con brusquedad-. ¿Es posible comer algo caliente a estas horas?

- Me temo que la cocina ya está cerrada, pero puedo calentarle un bistec con patatas.

- Me parece bien.

La anciana sonrió ligeramente, dejó el paño sobre el mostrador y desapareció tras la puerta de la cocina. Tras sacudirse ligeramente la humedad, el hombre se sentó en la mesa más cercana a una estufa de carbón. El silencio que inundaba la estancia únicamente era interrumpido por el monótono tic-tac de un reloj de pared. Aquel local parecía haber conocido días mejores. Probablemente se trataba de uno de esos restaurantes de carretera que proliferaron en los sesenta y que luego cerraron en su mayoría por falta de clientela, pero la temperatura era agradable y todo se encontraba asombrosamente pulcro y ordenado. Allí se respiraba el perfume de la rectitud.

Tras unos minutos reapareció la mujer con un humeante plato de comida. Pese a su avanzada edad, se movía con paso firme y decidido.

- Me temo que tendrá que conformarse con las sobras del almuerzo -se lamentó mientras avanzaba hacia él-. No es gran cosa, pero al menos le ayudará a entrar en calor.

- No se preocupe, así está bien.

- ¿Le apetece una taza de café?

- Sí, por favor.

El hombre devoró la comida con avidez. La carne estaba realmente deliciosa y tierna, y cuando regresó la anciana en el plato apenas quedaban unas migajas de pan.

- Vaya, veo que tenía usted apetito. Aquí tiene el café.

- Gracias.

Tras recoger el servicio y regresar tras el mostrador, la dueña del local prosiguió la limpieza de la vajilla que la presencia del visitante había interrumpido.

- Oiga -dijo el hombre alzando ligeramente el tono de voz-. Discúlpeme si antes me he mostrado grosero. Verá, llevo conduciendo todo el día y a causa de esta maldita tormenta estuve a punto de sufrir un accidente. El caso es que creo que me he perdido.

- ¡Oh, no se preocupe usted! - respondió la anciana con amabilidad-. Desde que construyeron la carretera estatal por aquí pasan pocos viajeros. Me temo que este es un lugar demasiado aislado y solitario para una vieja chismosa como yo, de manera que cuando un cliente entra por esa puerta me vence el deseo de conversar con alguien y en ocasiones cometo la torpeza de inmiscuirme en asuntos que no son de mi incumbencia.

- ¿No tiene usted familia?

- Mi marido murió joven, al poco de casarnos, y El Señor no tuvo a bien bendecirnos con un hijo.

Al pronunciar estas palabras la mujer le miró con profunda tristeza.

- Debo ser el cliente más grosero que jamás ha tenido usted -bromeó el hombre ligeramente azorado-, ya que ni siquiera me he presentado. Me llamo James, James Sunderland.

- Encantada de conocerle, señor Sunderland. Mi nombre es María.

- Es un placer, María -respondió él de mejor humor.

- Señor Sunderland, me ha dicho usted que extravió el camino. ¿Hacia dónde se dirigía? Quizás pudiera orientarle.

- Me dirijo a Silent Hill.

Al oír el nombre del pueblo el rostro de la anciana permaneció impasible, pero James no pudo dejar de observar sus manos y se percató de que por un instante cesó el movimiento del paño sobre el cristal.

- ¿A Silent Hill? ¿Y qué se le ha perdido a usted allí? -preguntó intrigada.

- Digamos que me espera alguien.

- Extraño lugar para una cita.

- ¿Qué tiene de extraño? - preguntó él visiblemente incómodo.

- Bueno, por lo que he oído hace unos años hubo allí algún que otro disturbio. Algo relacionado con un extraño culto religioso. El caso es que la poca gente que quedaba en Silent Hill abandonó el pueblo y en la actualidad nadie va ya por allí. Me temo que la carretera de acceso permanece cortada desde hace tiempo. ¿Puedo preguntarle quién le aguarda allí? ¿Una mujer, quizás? Veo que no está usted casado.

James se revolvió en la silla. No le gustaba el cariz que estaba tomando la conversación y decidió apurar el café para largarse lo antes posible. Cuando alzó la taza para llevársela a los labios vio algo que le sobresaltó, haciéndole derramar el líquido sobre la camisa.

- ¡Vaya por Dios! -exclamó María-. Fíjese cómo se ha puesto. Permítame que le seque. La anciana atravesó la estancia. Cuando se inclinó sobre él y comenzó a frotar la mancha con determinación, los ojos de James continuaban clavados en el retrato de la pared.

- ¿Quién es esa joven? - preguntó aún alterado-. La de la foto.

- Oh, soy yo con mi difunto esposo. Era el día de nuestra boda. Se nos ve tan jóvenes y dichosos... Pero dígame, ¿qué le ha sucedido? Cualquiera diría que ha visto usted un fantasma.

- Verá, yo...

- Le recuerda a alguien, ¿verdad?

- ¿Cómo dice? -preguntó él-.

- Yo, quiero decir, la mujer de la foto. Le recuerda a alguien, ¿verdad?

- Sí.

- ¿A su esposa, quizás?

La arrugada mano que sostenía el paño se detuvo en seco. Ambos permanecieron en silencio durante unos segundos, mirándose fijamente. El tic-tac del reloj se perdió en un lejano murmullo hasta confundirse con el repicar de la lluvia sobre las ventanas. La anciana adoptó una expresión extraña y tensa.

- Verá, señor Sunderland, cuando mi marido y yo nos casamos nos trasladamos aquí y éramos muy felices, pero luego todo cambio. Él cambió. Descuidaba el negocio y andaba borracho todo el día. Ni tan siquiera era capaz de hacerme un hijo. El Señor sabe que la mala hierba debe ser arrancada. No sufrió demasiado, le di un entierro digno y aún rezo por él.

- ¿Usted le mató?

- Tan sólo hice lo que tenía que hacer -la anciana pronunció estas palabras con extraña lentitud. Su tono era ahora más grave, inusual para una mujer de su edad; impropio, incluso, de un ser humano. Aquella voz parecía proceder de alguien distinto y al hablar semejaba un grotesco y acartonado muñeco manejado por una presencia invisible-. Yo no merecía aquello. Y usted tampoco. Se repitió a si mismo que lo haría porque la amaba, porque no soportaba contemplar su agonía, pero en lo más profundo de su ser sabe que eso no es cierto. Usted tenía toda la vida por delante, como yo. Deseaba empezar de nuevo y ella se había convertido en una carga.

- ¡Cállese! -suplicó-. Yo..., yo la quería.

- Entiendo su punto de vista, señor Sunderland, pero comprenda usted que es indispensable que finalice la tarea que no pudo completar en su momento. Que acabe definitivamente con quién le atormentó durante tanto tiempo. Con quién le atormenta desde entonces. ¿Cuándo fue la última vez que pudo cerrar los ojos sin pensar en ella? ¿Cuántas noches ha soportado el martirio de las pesadillas y cuántos días el de su recuerdo?

- Un relámpago iluminó la estancia ya en penumbra y James pudo ver los ojos oscuros y fríos de la anciana mirándole con dureza. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquella mirada reflejaba una crueldad profunda e inquebrantable.

- Creo que es hora de que se vaya. En la mesita de la entrada encontrará una linterna y un mapa. Puede llevárselos, le serán de gran ayuda.

Él se levantó lentamente al tiempo que arrojó vacilante un par de billetes arrugados sobre la mesa. La anciana no se movió. Parecía petrificada, pero sus ojos permanecían clavados en los suyos, escrutando con atención sus movimientos. Retrocedió muy despacio hacia la puerta. La madera del suelo respondía a cada uno de sus pasos con una sonoridad en la que no había reparado cuando llegó. El aire parecía ahora enrarecido. Sintió el penetrante hedor a enfermedad y a fármacos del Hospital de Alchemilla, y recordó a la enfermera que atendió a Mary y cuánto la deseó. Se encontraba mareado y respiraba con dificultad. Necesitaba salir de allí y sentir la lluvia sobre su rostro. Tras coger el mapa y la linterna, apoyó despacio la mano sobre el pomo y lo giró.

- Tenga cuidado, señor Sunderland -advirtió la anciana a sus espaldas.

James se giró y comprobó que ella permanecía inmóvil en el centro de la sala.

- ¿De qué? -preguntó vacilante-. ¿Qué hay allí?

- Sólo lo que usted lleve consigo -al pronunciar estas palabras su boca se contrajo en una espantosa sonrisa.

No podía soportar aquello ni un segundo más. Empujó con violencia la puerta y corrió precipitadamente escaleras abajo en busca del refugio del coche. Giró la llave de contacto pero a causa del frío no parecía dispuesto a arrancar.

- ¡Vamos, vamos, vamos...! -Suplicó con desesperación. A través del parabrisas mojado distinguió la silueta de la anciana bajo el dintel, presidiendo la entrada.

El rugido violento del motor inundó entonces el silencio del anochecer. Pisó el acelerador a fondo y el vehículo se sumergió con rapidez en la oscuridad de la carretera. En ningún momento tuvo el valor de mirar el espejo retrovisor.

- ¡Maldita chiflada! -exclamó con el corazón a punto de salírsele por la garganta-. ¿Cómo...? ¿Cómo demonios me conoce? ¿Cómo demonios sabía lo de Mary?

Tras conducir durante un par de millas tomó el desvío que señalaba el mapa. Alcanzó a ver entonces un arruinado letrero que rezaba: "Bienvenido a Silent Hill". A continuación detuvo el coche junto a un pequeño edificio. Tal y como había informado la anciana la carretera se encontraba cortada, por lo que tendría que seguir a pie.

Descendió del vehículo. La lluvia había cesado y una intensa niebla comenzó a envolver el paisaje, dotándolo de una apariencia de paz e irrealidad. No podía dejar de pensar en la carta de Mary. Se encontraba cansado y decidió refrescarse en los baños públicos. En el interior el agua brotaba con fuerza y al sentir su frescor en el rostro notó un profundo alivio. Cuando alzó la cabeza, contempló su mirada reflejada en el espejo y recordó la de ella.

- Dios mío -pensó-, la echo tanto de menos...